He perdido la cuenta de todas las veces que he escuchado en sesión y fuera de ella la frase “ya estoy acostumbrad@“.

Puede parecer una simple expresión de resignación o incluso de madurez, pero a nadie se le escapa que detrás de ella hay mucho más.

A menudo, esconde una historia de adaptación forzada, de dolor o de renuncia. Acostumbrarse también es una forma de supervivencia. El ser humano tiene una enorme capacidad para adaptarse incluso a lo que duele, a lo que no debería doler.

Cuando alguien dice “ya estoy acostumbrado”, “He aprendido a vivir con algo que no debería ser normal”, “Me duele, pero ya no me sorprende” o “Me cansé de esperar que cambie”, está muchas veces enseñando una armadura, una emocional que le protege del desgaste de haber perdido casi toda esperanza. Sin embargo, también puede convertirse en una prisión donde uno termina confundiendo resistencia con conformismo, y fortaleza con anestesia.

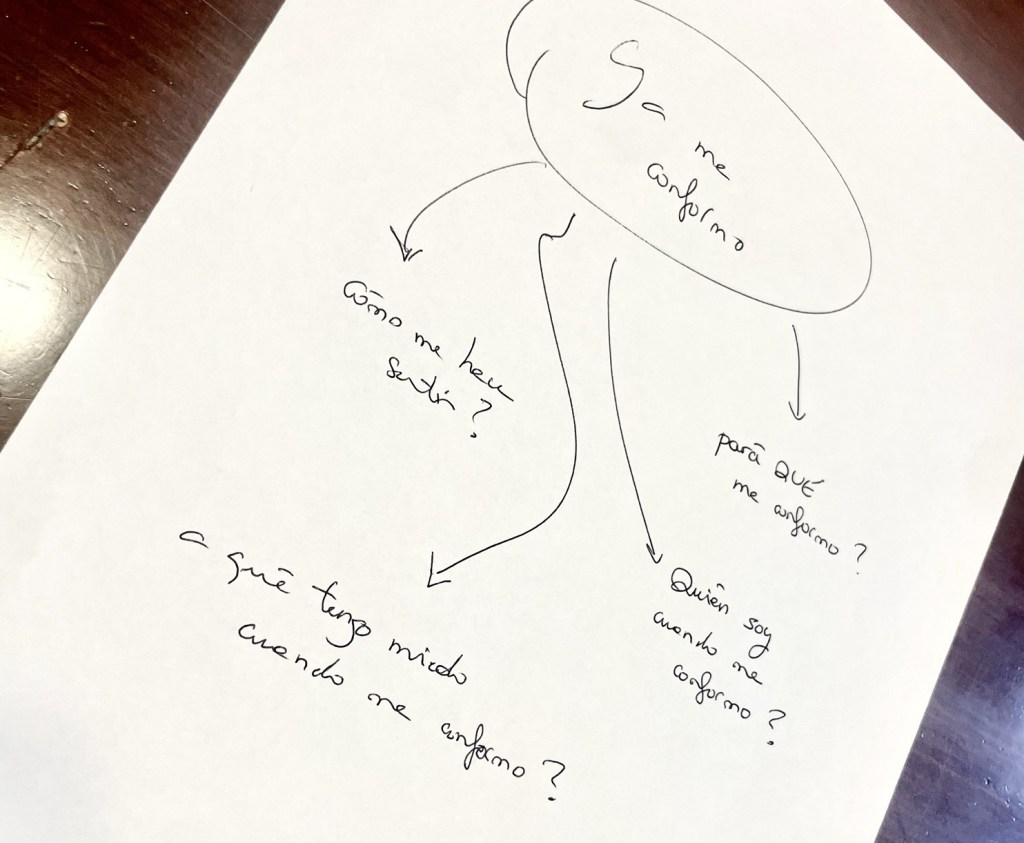

Por eso, cuando hoy he escuchado esa frase en sesión he preguntado…

– Estás realmente en paz con esto que acabas de decir? Escuchándote he sentido rendición. Tiene esto sentido para ti?

A veces, lo que hay detrás de un “ya estoy acostumbrado” no es aceptación, sino una herida que aprendió a callarse. En una de las sesiones de hoy ella ha empezado a romper ese discurso…

– “No sé en qué momento empecé a decirlo con tanta naturalidad. Ya estoy acostumbrado. Como si fuera una victoria, qué triste y lamentable, verdad? Supongo que quería demostrar que ya no me afecta, que aprendí a vivir con ello, eso que decimos todos para hacernos los fuertes, para convencernos y no… no rascar más no sea que duela. Pero ahora, si lo pienso bien, no sé si realmente aprendí… o simplemente me rendí.

Y en la siguiente sesión, sin conocerse ni coincidir salvo 1 minuto en la sala de espera de la consulta y compartir un educado “Buenas tardes”…

-“Al principio dolía mucho Jorge. Cada día era como una pequeña herida nueva, una más que sumar y de la que alardear para quitarle importancia. Pero con el tiempo, el dolor se volvió parte de mi, como quien se levanta y mira siempre el mismo paisaje por la ventana. Dejé de quejarme, de esperar algo distinto. Me dije que así era la vida, que a otros les iba peor… consuelo de tontos y yo el mayor gilipollas. Y así, poco a poco, fui bajando la guardia ante ese dolor, hasta que ya no supe si estaba fuerte o simplemente insensible. Y alardeaba de eso!

Hoy, me siento aquí y vas tú y me preguntas si estaba en paz con eso, qué pregunta tan simple. Pero escucharte y sentir un nudo en el pecho. No saber qué responder salvo un no, no estoy en paz… solo estoy cansado y me he cansado de decir que no importa. Sí importa, coño! Sí que importa!”

Cuando en sesión escucho estas frases rara vez hay paz tras ellas. Intento no quedarme solo con las palabras porque aún siendo una frase que suena tranquila, incluso madura, suele tener un eco de resignación, resignación que pesa como una inmensa losa. Detrás de esa calma aparente hay, a menudo, una historia que se apagó poco a poco, tal vez como herramienta para poder sobrevivir.

Me toca acompañar con cuidado y silencio. No empujar ni forzar. Abrir espacio para que quien habla pueda volver a sentir, aunque duela, aunque asuste. Porque a veces lo más valiente no es acostumbrarse, sino atreverse a des-acostumbrarse; mirar de frente lo que uno tuvo que callar para seguir adelante.

Cuando alguien se da cuenta de que su “ya estoy acostumbrado” era, en realidad, una forma de cubrir su herida, algo acaba cambiando. No es una revelación inmediata pero sí una “grieta” desde donde aceptar y revelarse.

En esos momentos en que estoy dentro de la mirada del paciente entiendo y conecto con ese no saber si quieren volver a sentir todo eso. Con ese llegar a terapia sabiendo que aún no queriendo tendrá que hacerlo, que no se puede sanar lo que uno se empeña en no mirar, pero al mismo tiempo hay otra parte que teme hacerlo y derrumbarse, ante un desconocido y ante uno mismo.

Nos sostenemos tanto tiempo en esta forma de “estar bien” que nos llenamos de dudas de quién somos sin ella. Y aparecen preguntas acerca de si acostumbrarse fue la manera de seguir vivo. Si no me hubiera adaptado, quizás el peso habría sido insoportable. Sin embargo, hay algo que se resiste a seguir dormido. Una voz bajita y a ratos molesta, que dice que tal vez todavía hay algo que merezca ser sentido, aunque duela.

Cuando el paciente empieza a intuir que su aparente calma tiene grietas no hay prisa, no hay metas. Solo presencia. No se trata de romper la armadura de golpe, sino de acompañar el proceso de quitarla con respeto, con cuidado… cuando esté preparado, cuando desee. No busco que deje de adaptarse, sino que descubra que también puede elegir. Que puede mirar su dolor sin perderse en él. Que tal vez no necesita acostumbrarse para poder seguir.

La costumbre, qué gran enemigo. Ahí deja de ser refugio, deja de ser anestesia. Pienso en cuántas veces yo mismo he pronunciado esa frase sin darme cuenta. “Ya estoy acostumbrado”. Tal vez no con esas palabras exactas, pero con el mismo significado: la aceptación pasiva, el acomodo silencioso. Me hace pensar que tras acompañar me acompañó a mi mismo, porque cuando alguien se atreve a romper su “ya estoy acostumbrado” algo se mueve también dentro de mí. Y es reconocimiento y validación hacia la persona que tengo delante.

Las sesiones me han enseñado que el silencio tiene una fuerza que las palabras no siempre alcanzan. Que no hace falta tener respuestas, ni frases sabias, ni soluciones inmediatas. A veces basta con sostener la mirada y decir sin decir: “Aquí estoy, contigo, aunque no sepas aún cómo seguir.”

Tal vez eso es lo que más me conmueve de mi trabajo: presenciar ese instante en que alguien deja de acostumbrarse y empieza, tímidamente, a elegir. No la felicidad inmediata, no la paz absoluta, ojalá.. sino la posibilidad de sentir.

Y cada vez que eso sucede, me recuerda por qué sigo aquí, escuchando, aprendiendo, y agradeciendo la confianza de quienes se atreven a mostrarse, incluso cuando duele, a ellos y luego a mí.

Jorge Juan García Insua