Cuando empezó a hablar sentí algo incómodo en el estómago. No por él, por mí. Esa rabia no me resultaba ajena y, durante un segundo, tuve que controlarme para no asentir demasiado pronto.

Hay sesiones en las que el reto no es comprender a la persona, sino no esconderse detrás del psicólogo para no sentir lo que se activa dentro.

Mientras lo escuchaba pensé en cuántas veces yo también he tenido que explicar mis pausas, justificar mis decisiones, defender mi cansancio como si fuera una falta moral. Ahora entiendo algo que dijo un profesor mientras hacía la carrera “nunca hay demasiada distancia entre paciente y terapeuta”.

No lo miraba como a un paciente “resistente”, sino como a alguien harto de que le exijan demostrar que merece estar bien. Y eso me colocó en un lugar incómodo: acompañar sin convertir mi propia historia en refugio ni en argumento.

Me di cuenta de que, si no tenía cuidado, podía empujarle sin querer hacia un discurso más aceptable, más tranquilo, más “trabajado”. Y no era eso lo que necesitaba. Necesitaba que alguien no le quitara la rabia, que no le tradujera el enfado a palabras bonitas.

Así que me quedé ahí, sosteniendo, dejando que hablara aunque a ratos me removiera, aceptando que esta sesión no iba de intervenir bien, sino de no traicionar lo que estaba pasando.

– La puta zona de confort! -dijo elevando el tono-. Parece que si no haces lo que quieren o esperan es que estás anclado, que estás ahí acomodado en la mierda esa de la zona de confort!

Y si no hay zona? Y si quiero estar ahí le guste o no? Y si eso que él ve como acomodado para mí es disfrutar de lo conseguido? O recuperarme de lo que me ha costado llegar? O…

Es más sano alguien con esa ansiedad para ir por objetivos de locos y dejar su cuerpo y su alma por el camino? Se ha mirado? Se ha visto? No se lo dicen ni en su casa!

No quiero ser él, ni en 3 vidas! Él solo vive para trabajar, no tiene vida, no tiene… nada excepto su empresa.”

Lo dice con rabia y con cansancio. Hay tanta autodefensa en esas palabras… Mientras habla, noto cómo aprieta la mandíbula y cómo su respiración se acelera cuando menciona a “él”. No habla solo de otra persona, habla de la amenaza que esa persona (su jefe) supone, de un modelo que siente impuesto, casi violento.

Hay una necesidad de legitimarse. De decir “mi forma de estar en el mundo también vale”. No rechaza el crecimiento; rechaza la idea de que crecer solo tenga una forma, un ritmo y un precio. Y el precio de quien se cree “saber todo” no quiere pagarlo, no quiere deshumanizarse como él, no quiere ser alguien quejoso, apagado y que la única rutina que le mantiene vivo es el levantarse para trabajar. En el fondo he conocido personas así y puedo conectar con lo que expresa.

Cuánto ha tenido que perder para que ahora defender el descanso se sienta como un acto de rebeldía. Cuando habla de “recuperarme de lo que me ha costado llegar” aparece por primera vez algo frágil. Ahí no hay soberbia ni nada de esa comodidad de la que le acusan. Hay duelo, desgaste, quizá heridas que aún no terminan de cerrar.

No idealiza la calma, la reclama porque la necesita. Y eso, en una cultura donde aún hay quien glorifica el esfuerzo por el esfuerzo, suele confundirse con mediocridad. Él no quiere ser ese otro hombre que describe, vacío y absorbido por su empresa, vacío de haber trabajado desde su adolescencia a la sombra de su padre porque es lo que tocaba, pero tampoco parece del todo en paz con su elección. Hay enojo porque ha sido juzgado, pero mtambién porque esa mirada externa ha logrado colarse dentro.

No es mi intención convencerlo de salir de ningún lugar, tampoco entro a valorar con él si está o no en una zona de confort, le acompaño preguntando si donde está ahora es una elección propia o una trinchera. Si su “quedarse” nace del deseo que querer permanecer ahí o del miedo a volver a romperse. Y, sobre todo, acompañarlo a construir una definición de bienestar que no dependa de compararse, ni de justificarse constantemente.

– Escuchándote no te preguntaría si existe o no la zona de confort. Escuchándote te pregunto por qué descansar necesita tantas explicaciones?

Escucha la pregunta y lo veo pensativo en silencio. No lo corto, no lo discuto. Cuando baja un poco la intensidad, hablo despacio, casi con cuidado.

– Porque… -empieza, y se detiene. Porque si no explico, parece que no vale. Parece que si no duele, no cuenta.

Se le humedecen los ojos y baja la mirada.-Me cansé de estar roto -dice al fin-. Me cansé de sentir que siempre tenía que demostrar algo. Que si paraba, perdía. Y yo ya perdí mucho y nadie sabía verlo…

Se lleva la mano al pecho, como si necesitara comprobar que sigue ahí. El cuerpo habla antes que las palabras.

Qué difícil es, para muchas personas, diferenciar el descanso del abandono, la pausa de la renuncia. Vivimos rodeados de discursos que convierten el agotamiento en virtud y la calma en sospecha. No me habla de pereza, me habla de supervivencia. De alguien que ha aprendido que seguir vivo también puede ser una forma de éxito.

– No quiero volver a ese lugar -continúa-. No quiero volver a ser el que se empuja hasta no sentir nada. Y me da miedo que, si empiezo otra vez, no sepa parar. Ya no sé qué pinto ahí.

Me habla de síntomas de ansiedad, muchos, más de los que una vez imaginó. Me pregunto cuántas veces su cuerpo ha tenido que gritar para que él, finalmente, escuchara. Cuántas señales ignoró antes de permitirse esta quietud que ahora defiende con uñas y dientes. Y entiendo que, para alguien que ha vivido al límite, descansar no es cómodo, es inseguro y es incierto. No hay aplausos, no hay objetivos cumplido, no hay métricas ni validación externa inmediata.

– Quizá -le digo- no se trata de avanzar o quedarse, sino entre obedecer la voz que te exige o empezar a escuchar esa otra que te cuida. Y esa voz cuidadora suele ser más baja, menos espectacular… pero mucho más honesta.

Levanta la vista lentamente. No asiente, no niega. Se queda ahí, pensativo. El silencio vuelve a instalarse en la sala, ese silencio que acompaña, que permite. Un espacio donde sabe y siente que no necesita defenderse. Siente miedo de ese “él”, miedo a decirle lo que piensa, miedo a las consecuencias. Miedo a callar y seguir en esa espiral que lo ha llevado al punto donde está ahora. Vacío, emocionalmente roto.

Entonces le pregunto si nadie lo estuviera mirando, si no existiera ese “él” como medida, ¿qué querría ahora? No dentro de cinco años. Ahora.

– Quiero paz, pero que no tenga que matar para defenderla. Quiero disfrutar lo conseguido y seguir haciéndolo…

Pero se culpa por no ir por más. Reconoce que, a veces, cuando está tranquilo, aparece una voz que le dice que está perdiendo el tiempo. Esa voz que ha aprendido “mal”, esa voz que no era suya aunque acabó creyendo lo contrario.

– Déjame explorar eso. De quién es? ¿Cuándo apareció por primera vez?

Empieza a hablar de exigencia, de demostrar, de no ser suficiente si no está produciendo. La zona de confort deja de ser el tema. El tema es el permiso. La sesión no busca una respuesta definitiva. No decidimos si debe quedarse o moverse. La terapia no va de empujarlo, sino de que pueda elegir sin látigo. Que pueda diferenciar descanso de renuncia, deseo de mandato, ambición de huida.

Al final, no sale más tranquilo, pero sí más claro. Entiende que su enojo no es sólo contra un modelo externo, sino contra la parte de sí que aún no se siente autorizada a estar bien sin justificarse. Y eso, aunque incomode, es un buen lugar para seguir trabajando.

Hoy le he visto y me visto a mí. No hace tanto había mucho de mí ahí, aún lo hay a veces. Aún queda algo en mí de esa voz. Aún lo sigo trabajando.

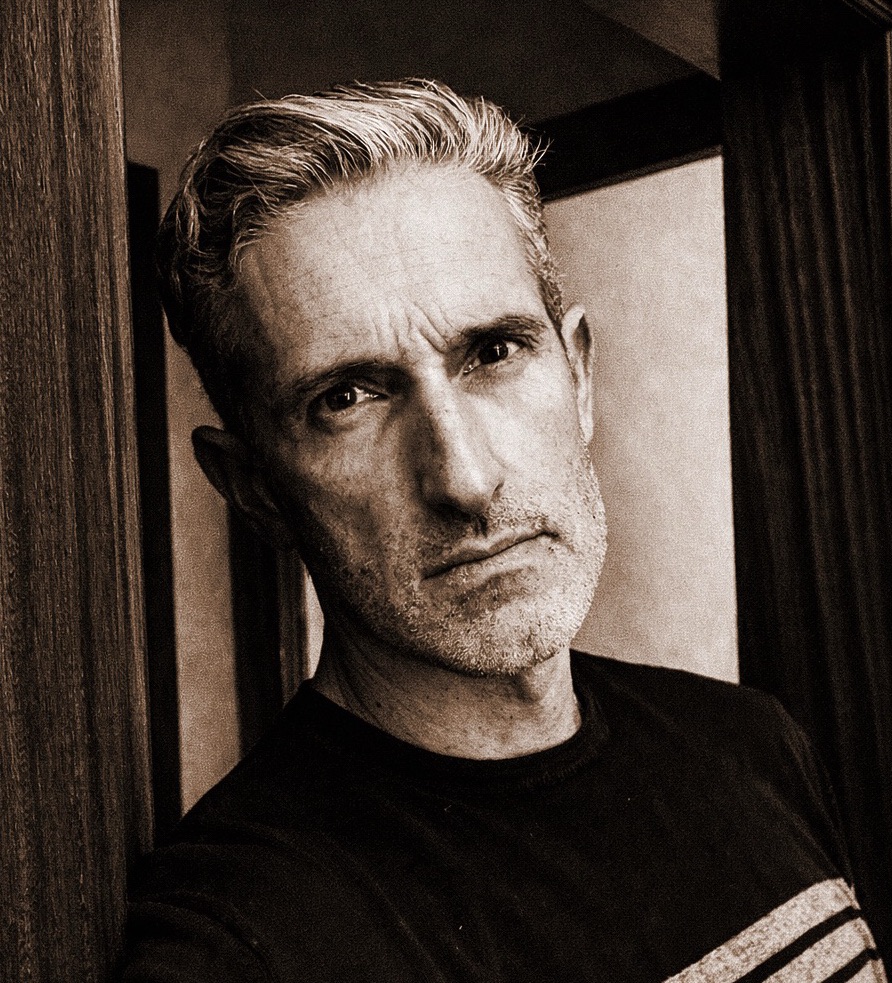

Jorge Juan García Insua